余世堅畫抽象畫,他的畫有一個反覆出現的名字:「非花」。自作聰明問他原因,他說:「其實沒有特別的意思。」他再解釋,如果為畫起了一個具體的名字,便會限制了觀畫者的想像;即如「無題」,有名等如無名,無名之下將就起一個名。

不過「非花」又不只是「無題」那樣簡單,它源自一首白居易的詩:

花非花,霧非霧,夜半來,天明去。

來如春夢幾多時,去似朝雲無覓處。

如果似花但又非花,那究竟是甚麼呢?有人認為白居易寫的是一首情詩,道出了愛情的來去難以捉摸。不過詩中的「夢」字倒讓人聯想到「莊周夢蝶」。莊子有一天夢見自己變成了蝴蝶,醒來發現自己還是莊子。莊子問,其實自己是夢見自己變成蝴蝶的莊子,還是夢見自己變成莊子的蝴蝶呢?

余世堅小時候不愛畫,上美術課時只會搗蛋。美術老師通常會帶來一個橙、一個蘋果,然後叫學生依樣畫葫蘆,畫得似便是好。余世堅心想:「畫完一樣又會有另一樣,幾時才畫得完?」到了他長大後,有一次他報讀香港中文大學的校外進修課程,選哲學課。導師缺席,隔壁繪畫課的呂壽琨老師卻講得好大聲。余世堅好奇之下跑到人家課室門口旁聽了一整課,令他感到奇怪的是呂壽琨老師大部分時間只講佛、講道、講禪。他覺得「幾啱feel」,於是便報讀了呂老師的課。

他記得呂老師其中一次功課題目是「用平行線和點構成一幅畫」。不是畫一個橙,不是畫蘋果,不是要畫得「似」,只是單純的「用平行線和點構成一幅畫」。呂老師上課盡講佛、講道、講禪,現在你明白了原因沒有?佛家對於主觀意識跟客觀世界之間的關係有如下的比喻:

「譬如二束蘆,互相倚立,如是緣名色而有識,緣識而有名色,此生則彼生,此滅則彼滅,正復如是。二束蘆中,如取去其一,他一必仆。如取去其他,他一束亦仆,名色滅則識滅,識滅則名色滅。正復如是。」《雜阿含經》卷十二

其道理如同拍照一樣。拍照固然要有相機,同時亦要有被拍之物。照出來的相片如何,取決於相機及菲林的質素、使用的光圈、快門,另一方面亦取決於被拍物件形狀、大小跟色彩,兩者如兩束互相依靠的蘆葦,取去其一,另一必倒,整件事便不會成立。

譬如你看眼前的一個橙。你能肯定眼前的橙真的是球體,而且是橙色嗎?假如你的眼球缺少了接收橙色的感光元件,那橙色就根本談不上;反過來說,如果眼前的橙以另一種形態出現,你看見的就不會是一個球體的橙,而是一個錐體或柱體的橙了。

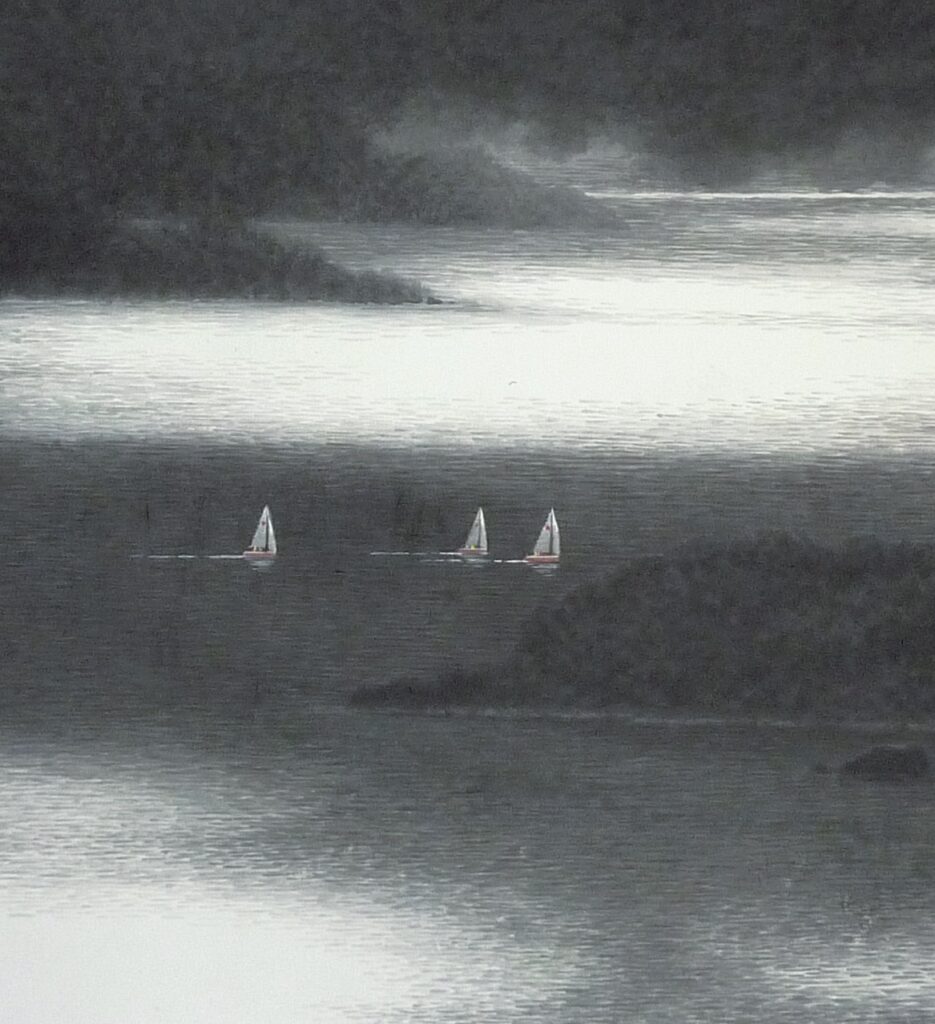

繪畫從來不是單純把事物如實地轉移到畫布上這般簡單。繪畫必然是畫家通過自己的主觀去感受世界,然後利用藝術手段去表達。跟實物相似從來就不是抽象畫的追求,它跟實物脫離,擺脫了實物的限制,不是橙,更非花,而是無題,是藝術家心中的一點「感興」。說到這裡你可能會好火滾,鬧我「講了等於沒講」。不過我還是可以找到一個小小的藉口為自己開脫的:畫家的「感興」只可意會,不能言傳。如果可以用語言文字表達的話,畫家們盡可乾脆跑去寫論文,不用繪畫了。