偉明走了!

偉明默默地走了,沒有甚麼波瀾壯闊,但行內很多人認識他,他是一塊強勁的馬蹄鐵,有着強大的磁場,就是這樣,透過《詩風》、《詩雙月刊》、《詩網絡》,把全球的華人,吸進他主編的刊物。亦因爲如此,亦做就了很多新芽。

有幾年和他共事,辦事細心,他寫字端正,與吳萱人一樣,有隻寶貝手。不知他有沒有寫過臘板字?

我的武俠詩 / 路雅

記得十幾年前,大概二〇〇三年罷,王偉明有一次偶然對我說:「全球寫武俠詩的華人,只得兩人!」

「是麽?哪兩人?」

「羅青和溫瑞安。」

台灣的羅青?我看過他寫的武俠詩,溫瑞安不是寫武俠小說的嗎?我聽後大惑不解,梁羽生和金庸寫武俠小說之餘也寫詩,怎會只得兩人?我們身邊的黑教徒(溫明)不也寫過武俠詩?

黃偉明見我一臉疑惑,跟着說:「我的定義是要寫得夠多,出過詩集才算!」

「哦⋯⋯」

聽了他這番話,我就下定決心,開始試寫武俠詩,心中暗忖,只要堅持寫到結集,不就成為全球排行第三的武俠詩人?詩寫得好不好,誰管啊!

能夠全球排第三,太好了!想起就樂支支。

接着下來,於二〇〇三年十月,一口氣完成以六篇小詩組成的《劍聲與落花》交給王偉明,他看了甚麼都沒說,只說了句:「欠了個殺手!」過不了兩天,補寫了「冷目」算是完成殺手的要求;到結集出版時再加入「勝利者」。

我記得這組武俠詩在《詩網絡》首次發表,同期還有瘂弦、藍青天(王偉明)、原甸、吳萱人、落蒂、譚建生、錢志富、區仲桃和蕭映的短評。

《詩雙月刊》寄出沒多久,瘂弦來函囑我寫一部史詩式的長詩,他老人家器重,把我嚇出了一身冷汗。林永鴻曾說過,騙人沒問題,但千萬别連自己也騙,我這個人懶翻書,不學無術,史詩式的武俠詩?唔好玩啦!我真的沒這能耐和魄力⋯⋯

瘂弦是我心中寫現代詩最敬重的少數詩人,有一次他來香港,坐在身邊共飯,席間悄悄地問,你真的只出版了那聊聊幾本詩集後,就沒有再寫詩?

「真的沒有再寫。」他聽後淡然道出。

瘂弦出版的詩集經他嚴格篩選,對寫得不好的作品絕不手軟,不會把它留在人間,這種創作態度鮮有人效,他的執着和嚴緊使我落筆更艱難。

瘂弦惜字如金,我的三腳貓功夫,真的一字一驚心!記得一九九三年鄭愁予訪港,我駕着架棗紅色的雅各房車,與偉明載着他夜遊太平山頂,那天他興起,把選在《寂寞的人坐着看花》的兩首詩解讀給我們聽,現在想起來,已經是久遠的往事矣!

如果創作求量不求質還有甚麼意義呢?一篇好的作品,對讀者也有要求,像鄭愁予的詩,讀者互動起來也費勁。我有自知之明,沒有能力寫一部史詩式的武俠詩,最後用了差不多九個月時間,完成了由五十二首短詩組成的章回武俠詩,共分九回。對一個沒有真才實學的人,只算是又一次蒙混取巧!

章回武俠詩《秘笈》出版時得到澳門大學區仲桃給我寫了篇長長的序,蛙王題字,倪露露插圖。書出版後,才發覺瘂弦的信件遺失了,找不到地址寄書給他。

詩集由吳萱人編校,補足了我的錯別字,《秘笈》五十二篇詩,出版前後零零碎碎地發表過部分。有一年菲律賓的雲鶴來訪,送了本如奏摺樣子的《秘笈》給他。

他揭了幾頁叫我把全詩抄錄在光碟上,拿回菲律賓連載在他主編的華文報紙。

雲鶴是一個早熟的詩人,許定銘很欣賞他,我認識雲鶴是來自許定銘的推薦。羅少文也是個早熟的詩人,論詩的純粹兩人不相伯仲,最大的分別是雲鶴浪漫中帶着小小憂傷,羅少文卻是淡淡的哀愁滲透悲涼。

兩人今天都已經離世,在很多人心裏可能沒留痕跡,於我⋯⋯

只記得羅少文曾對我說,為甚麼說「劍聲與落花」是第一篇武俠詩?不是早於一九六五年你已經寫過「門前」這武俠詩麼?

2021年2月24日

《門前》路雅

留也不住黃昏

留也不住

覓妳在松音澎湃的那夜

很高很高的草浪

就淹沒了露濕的長衫

掛馬樹下

蕭蕭風沙一夜白了我的髪

路就如兀覺的城

還是多少年前的霧霞?

鳥跡不跡

山山皆距離

是雪閉了汝窗扉?

我去叩妳的門

一九六六年

《詩雙月刊與我》路雅

王偉明曾經有一段時間與我共事,《詩雙月刊》和《詩網絡》都是特藝承印,王偉明少寫,但人面廣,經他邀約出版的偉業叢書,編寫校對一手包辦,前後共出了十八冊;在香港出版業寫下不可缺少的一頁。

易牧離開了我之後,那間房子一直都空着,我找人執拾一下,王偉明又開始躲在那小房子裏工作,他返工前,例必往郵局取信,然後就夾着幾本書和函件,回到小房。

《詩風》、《詩雙月刊》、《詩網絡》斷斷續續出版差不多十八年。《詩風》一九七零年創刊覊魂找我幫忙,那時還沒離開藍馬,記得詩風當年是以四開小報印行,可用幅面大、不用釘裝成本較相宜。

五十年代初,香港還是以活版印刷為主流,柯式印刷機不多,只有二十幾台。中小型厰佔絕大多數,大部分印刷厰以分期付款方式從歐洲購入先進設備,一些資金有限的小型工厰只能購買二手器材,同樣是以分期付款方式。

離開藍馬,專心業務,對文化圈不聞不問。詩風兩個靈魂人物,一個是覊魂,另一個是王偉明,覊魂出於文秀文社,他和去世的也斯是同一文社,他倆在詩壇上各有不同的發展。

香港經濟的快速增長是從六十年代開始。百業待興的情況下,為印刷業帶來了契機。由於香港印刷工人技術好,生產成本又低,吸引不少外資來港投資。七十年代末外商設廠為印刷業帶來了先進的生產技術和企業管理,另一方面也為香港印刷業打開了面向世界之窗。

中文打字的出現,配合柯式印刷的成熟,把傳統的活版排字冲擊成顛覆性改變。

詩風創刊我交了篇小詩,跟着就沒參予往後活動,直至一九八九年詩風從四開報紙變作三十二開書,改名《詩雙月刊》。覊魂再找我重作馮婦,更邀加盟,想也不想答應了,以當時的設備和人力資源,排版印刷無論那方面都沒難度;因為是一份同人刊物,覊魂一再提醒要給個戰鬥價,又說除了優惠,還要參予夾錢去支持,這兩點對我來說也簡單,只表明編務校對,就沒睱參加了。

香港政府自一九五一年開始把印刷業列為特種行業,實行登記發牌管理。從業者必須向警方申報印刷機的存放地點和有關經營之記錄。無疑,這項法例對印刷業產生一定限制。

經過戰後二十多年發展,到七十年代,香港的印刷已奠下了一定的基礎,不但商業印件、產品包裝、出版書籍、甚至報業,也取得了不菲的成就。

王偉明寫得不多,文章也少發表,詩風大部份的詩稿都是由他去約,香港、中國大陸、台灣、以致星馬、菲律賓、甚至印尼、美加等地,只要有華人作家,很多都被他去信邀稿。

一九七七年香港政府撤銷了印刷廠發牌制度,促使香港印刷業快速發展,最後成為一項出口工業,很多歐美國家的書籍都是香港印制。

第三號人物,要算是胡燕青了,她是個非常勤力的創作人,詩風復刊後唯一女性,偶爾也會參予校對,一貫老師作風,一字必究。

後來加入了覊魂兩個得意門生,洛𣑲和吳美筠,她們的出現就帶來了《九份一》這刊物,那時幾個青年人出出入入,上我公司做校對,林夕還未成為音樂人,他給我的印象很深,斯斯文文,很有禮貌的一個青年才俊。

七十年代是一個香港文化興盛的年代,電影業和粵語流行曲,甚至廣告行,都需要大量的文化中人,連帶現代水墨畫均人材冒出。新詩這個冷門的文類,也帶動了中港台的發展。

溫明(黑教徒),他也是詩風當年的一名成員,他的詩寫得好,但發表作品不多,我們共事之時,因為印刷方便, 誘發他整理舊作,出版了他的第二本詩集「青山粉絲廠」,蒙他不棄還𨘋我寫序。

我公司在北角,許定銘未回美國的時候,住在對面的維多利亞中心,我們時有見面,偶然也會上我公司聊天,有老友找他,會相約見面,記得有一次他帶雲鶴上我司。另一次是柯振中和小思,他們三個一齊在我司聚舊,現在已記不起是那一年的事了!

2024/2/27

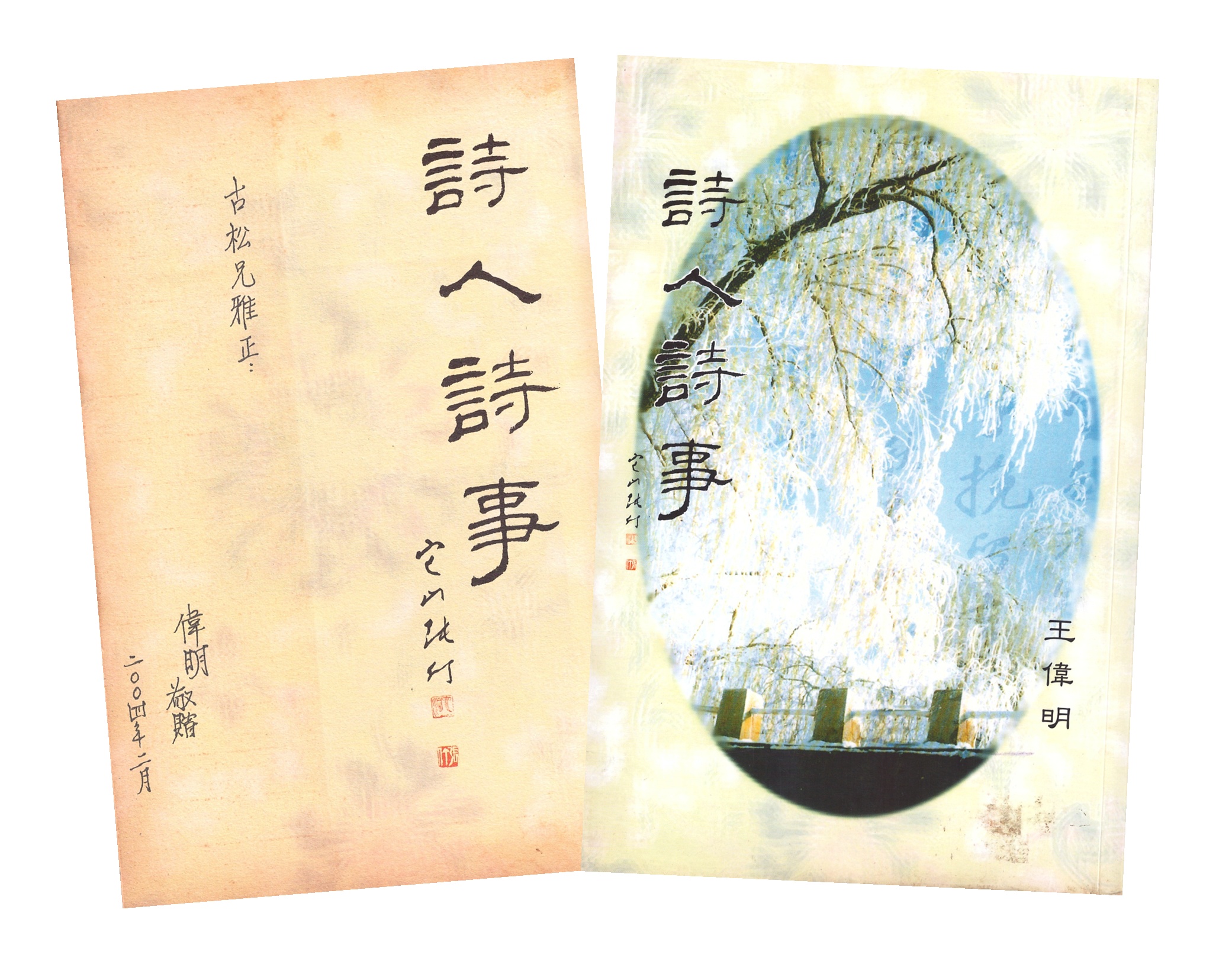

王偉明《詩人詩事》,香港詩雙月刊出版社1999年8月初版。(馬吉藏書)

悼共步詩壇五十年詩友王偉明 / 胡國賢

雁行序散字難回

遁世無詩賸濁杯

影過曾驚橋下水

鴻飛待覓指間灰

笑看題塔徒污矣

懶賦埋丘亦快哉

不忿不甘原有自

滿空春雪孰真梅

——-2026.2.5(上平十灰韻)

附記:

與偉明兄初識於1976年

《詩風》改版之際,嗣後竟成逾三十年詩路上之「親密戰友」。近十餘年,彼此先後退休,仍時通音訊,並偶爾茶聚。詎料日昨噩耗驚傳,偉明兄因心病猝逝,寧不黯然悸然!兄詩作發表不多,潛心編務,知之者鮮;惟博覽群書,識見過人,其人脈之廣、思路之深、議論之闢、編選之精,向為兩岸四地詩友敬重。今斯人已歿,余失一摯友,詩壇更失一瑰寶。草為此詩,聊寄哀忱,亦代舒吾兄不忿不甘之情。

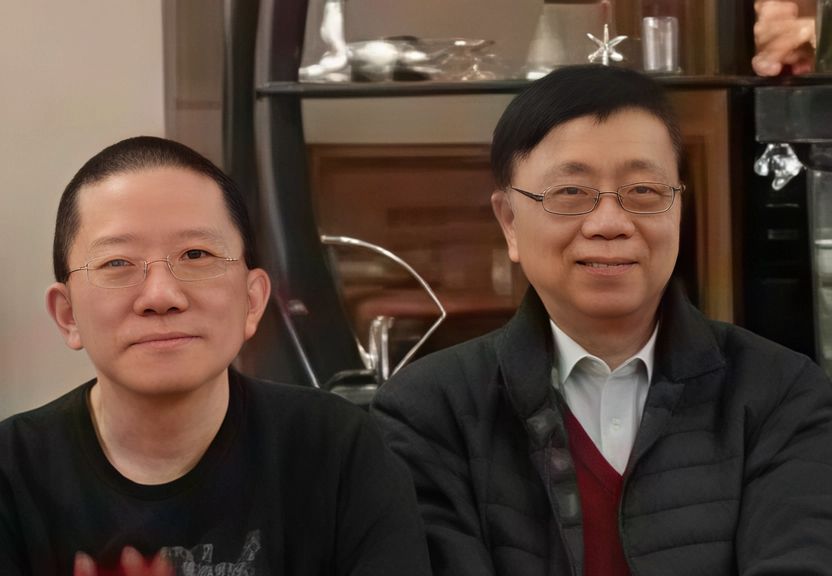

左為王偉明,右為胡國賢。

許定銘:悼偉明

今晨開手機,傳來壞消息:偉明走了,愕然且悲痛!

在《詩風》群的友人中,偉明(1954?~2026)很年輕,一直只知道他有眼疾,不知道他竟有致命的心病,唉,走得早,可惜!

偉明致力於編輯,友朋遍天下,自己卻寫得少,好像沒有個人的專集,好友們請整理他的作品,出本文集留念。我走出第一步,下面的悼鄭敏,不知出處,是我電腦中的存稿。

──2026年2月5日

人當相忘在江湖

──悼鄭敏

王偉明

一九八一年,《詩風》為慶祝出版一百期,擬刊印《世界現代詩粹》作紀念,就冒昧向世界各地(包括國內)詩人邀稿。

當年國門雖則重開,惟我們對國內詩壇近況,其實所知不多。我們位處南隅,根本無法獲知劫後詩人的存歿。無計可施下,我祇得向北京《詩刊》主編鄒荻帆求助,請他代向詩人邀稿。最先寄來詩作和照片的,是「九葉」詩人之一的陳敬容,其後鄒荻帆、辛笛亦紛紛惠稿支持。就這樣,兩岸詩人總算在《詩粹》重聚,同時也不致一方留白。《詩粹》出版後,國內寄來的詩稿日多,《詩風》更先後刊發了北島、顧城等不同風格的詩作。我們亦因而跟世界各地不同詩友、文友取得聯繫,促進海內外的文化交流,而《詩風》也儼然成為溝通兩岸詩壇的橋樑。

我和陳敬容其後經常通信,對部分詩人近況因而也略知一二。一九八三年,我和內子聯袂初訪北京,並經陳敬容的悉心安排,在她宣武門西大街的家認識了在京的「三葉」,包括曹辛之(杭約赫)、杜運燮和鄭敏。袁可嘉因事未克赴會,後他獨自陪我們到圓明園去。穆旦早逝、唐祈在蘭州、唐湜在溫州、而辛笛則在上海,那年能與北京「五葉」會面,着實難能可貴。而在不同詩友、文友的紹介下,我更先後與綠原、邵燕祥、馮至、卞之琳、江楓、劉湛秋、牛漢、屠岸、任洪淵、北島、顧城、芒克、荀紅軍、李方、島子、虹影、傅浩等相聚,談詩論藝。

記得當年每逢盛夏,我都會攜同妻兒開展中國之旅,最終目的地總選北京。由於廣州有火車直達,還可在香港預購車票,縱使三十六小時的硬臥車程一點也不好受,我們也甘之如飴。抵京後,我總會抽空夜訪校尉胡同的曹辛之,以及應邀到京郊清華大學十七公寓的鄭敏家午膳。曹辛之猝逝後,我稍改行程,上午先往北京大學向謝冕請益,隨後再到清華去。當年鄭敏雖然年齒已長,餐後仍興致勃勃陪我們在清華校園內四處閒逛,邊走邊談。那時她早已退下杏壇,仍受托帶些研究生(包括章燕、李勇毅、白艷霞、孫愛華、蕭莎等)。對現代思潮的發展,她簡直了然於胸,特別是文學理論方面,讓我嘖嘖稱奇。那時我們談得最多是德里達(Jacques Derrida) 和美國詩人阿什貝利( John Ashbery);言談間我十分困惑,為何她對新思潮和書刊竟會那麼瞭如指掌,難道她天天查看資料?

她喜歡跟我胡扯,也深知我愛說些歪理。袁可嘉的態度剛好與她相反,對我的說法十分認真;要是我稍偏離話題,他便會急忙糾正,常常弄得他臉紅耳赤。鄭敏素知我愛胡言亂語,從不跟我較勁,祇顧自說自話。要是劉福春在場,他總會急急忙忙把話題扯開,免得我們為此爭拗,祇有童蔚在旁竊笑而例不答腔。

十多年前,每逢春節初一,我都會按慣例撥長途電話分別向灰娃和鄭敏拜年。我和鄭敏討論的範圍甚廣,從解構主義、布羅斯基(Joseph Brodsky)、後現代、馮至、布魯姆(Harold Bloom)、余光中、卡普拉 (Fritjof Capra)、 錢鍾書、錢媛、莎士比亞,以至家庭或學術圈趣聞瑣事,總是聊箇不亦樂乎。這種所謂「腦震盪」經常會擦出火花,兩小時的閒談往往讓我獲益良多。可惜,其後因不少廣告推銷及各種詐騙電話層出不窮,令她的家人苦惱不已。逼於無奈,童蔚祇好停止固網電話而改用手機,免得鄭敏再受滋擾甚或受騙。自此我們的長聊,祇能畫上句號。

我所認識的詩人,他們的孩子泰半以女娃居多,諸如:馮至和姚平/姚明、卞之琳和青喬、綠原和若琴、辛笛和聖思、鄭敏和童蔚、袁可嘉和曉敏、屠岸和章燕等,祇有羅青和浩原例外。或許是五四新文學的影響吧,老一輩詩人基本上深受外國文學薰陶,創作復轉益多變。而「九葉」詩人,更以「學院派」為主。辛笛和鄭敏,曾遊學歐美,自然備受西方文學影響。因此,他們的創作與當年盛行的主旋律有點格格不入,終成了異數。這趨向難免容易令人遺忘,甚或刻意遮蔽( shadowing) 。對鄭敏文學創作影響最深者,莫若馮至,加上她也愛鑽研德國哲學,不少詩句因而常飽含哲思;雖非一般的晦澀,若不仔細推敲,還是難起共鳴,尤其段與段之間的情景交疊。

鄭敏性格倔強,從不服衆。晚年她對時下的詩創作晦澀難懂,以及漢語的歐化翻譯腔等,頗有微言;曾多次為文縷析箇中種種亂象和流弊,呼籲文學界好好仔細反思。可惜,她的規勸附和者甚少,更得不到應有的重視,遑論撥亂反正,令她憂心如焚。

據我細察所得,鄭敏的老伴童詩白對她頗為忍讓。自童老離世後,她顯得有點兒寂寞,就連自己摔倒弄傷,還是逞強不願就醫,令對她呵護備至的女兒童蔚左右為難,殊不好過。 二OO九年春,畫家張仃假故宮舉行捐獻畫展,同時舉辦研討會。我躬逢其盛,還在他門頭溝家暫住。我趁機初訪荷清小苑,竟獲童蔚設宴款待,並與劉福春一同午膳。鄭敏談鋒甚健,飯後還邀我們再喝咖啡暢談。多年重晤,她早已年過八旬。值得欣慰的是,她說起話來仍是井井有條,沒有時下長者常見的重複、窒礙。當時我實在有點兒擔心她年事已高,容易累倒,曾多次託詞話別;豈知她執意不允,這樣兩箇多小時的長談倏忽便溜走了。辭別時,她竟向我抱怨說,能與她暢談者日少,令我百思不得其解。待我說後會有期時,她突然冒出一句 “next life"來,剎那間讓眾人錯愕不已,歡愉的氣氛也立時僵化起來。人急智生,我祇好急忙改說 “next year”來解困;誰料她竟一再重複 “next life”這句話。眾人困惑之餘,卻實在答不上話。或許她已參透了生死,這番話祇是有感而發,以印證人生無常吧!

往者已矣,鄭敏年前已離我們而去;有緣的話,也許真的來生再會。祇是,如今能與我無拘無束暢談者,又有幾人?

二O二二年七月十八日初稿

二O二三年一月一日定稿

(轉載自許定銘臉書,2026年2月5日)

#王偉明 #路雅 #胡國賢 #羈魂 #馬吉 #許定銘 #出版 #紙情